歯槽膿漏と歯周病の違い

歯周病の定義と種類

そもそも歯周病は、歯の周りの組織に炎症が起こる病気の総称です。

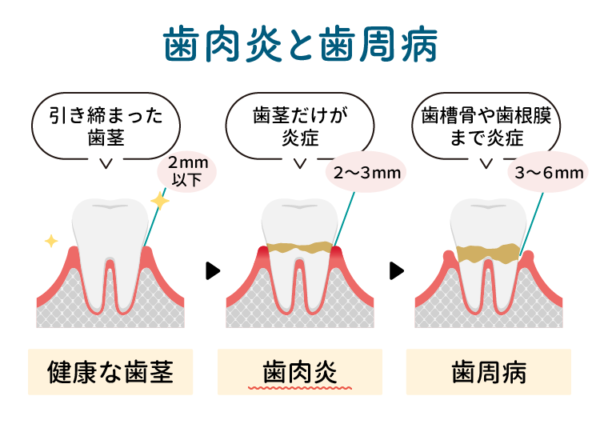

歯周病は大きく2つの段階に分けられます。

・まず、炎症が歯ぐきだけに限られている状態を「歯肉炎」と呼び、

・さらに炎症が歯を支える骨(歯槽骨)や歯根膜にまで及んだ状態を「歯周炎」と呼びます。

歯周病の直接の原因は、プラークに含まれる細菌です。わずか1mgのプラークには1億個もの細菌が存在しており、これらの細菌が歯周病を引き起こします。また、喫煙者は非喫煙者と比較して歯周病にかかるリスクが3倍以上高いことが分かっています。

歯槽膿漏の正しい理解

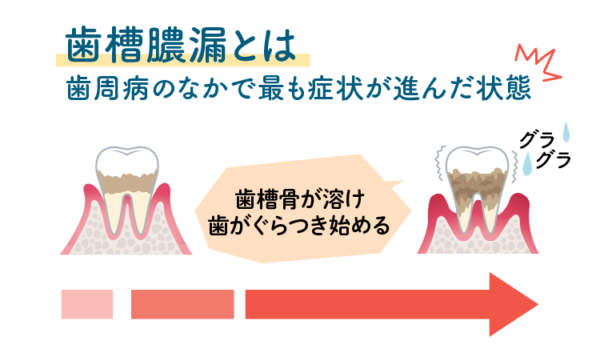

歯槽膿漏は、以前は歯周病全体を指す言葉として使用されていましたが、現在では歯周病の中でも症状が進行した状態を指す用語として使われています。

つまり、歯槽膿漏は歯周炎の中でも特に症状が進んだ状態を表しています。

- 1.歯肉炎:炎症の範囲が歯茎に限られている

- 2.軽度歯周炎:炎症が歯槽骨におよび始める

- 3.中等度~重度歯周炎(歯槽膿漏):歯ぐきから膿が出て、歯がぐらつき始める

したがって、歯槽膿漏は歯周病の一症状であり、別の病気ではありません。歯周病菌の影響で歯を支える骨が溶け、歯がぐらつき始め、歯ぐきから膿が出る状態を指します。

皆様に知っておいていただきたいことは、歯周病は「silent disease(静かな病気)」とも呼ばれ、痛みがないまま静かに進行することです。そのため、気づいたときには既に症状が進行している場合が多く、早期発見と予防が重要となります。

歯槽膿漏の主な症状と進行段階

上記の通り歯槽膿漏は静かに進行し、多くの場合、症状に気づかないうちに重病化していきます。具体的には、活動期と静止期を繰り返しながら、徐々に症状が悪化していきます。

初期症状の特徴

初期段階では、歯ぐきの炎症が主な症状となります。歯周ポケット(歯と歯ぐきの隙間)が3mm以内の状態で、この段階ではほとんどが完治可能です。初期の主な症状として、歯ぐきが赤く腫れる、歯磨き時に出血する、そして歯ぐきがむずがゆく感じることがあります。

中期から末期の症状

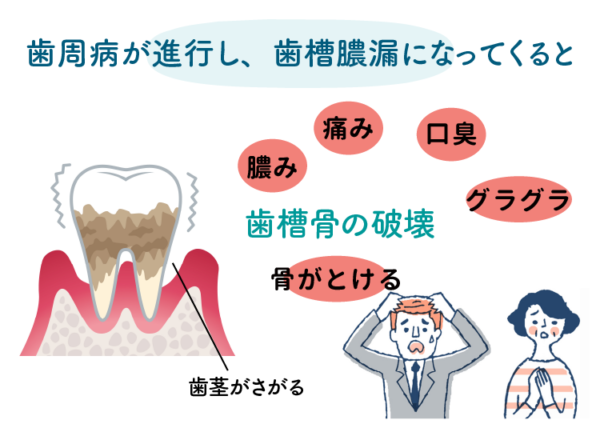

中期に入ると、歯周ポケットが4mm~7mmに広がり、歯槽骨の破壊が始まります。さらに、以下のような症状が現れます。

- 歯ぐきから膿や血液が出る

- 口臭が著しく悪化する

- 歯が前後左右にグラグラする

- 歯ぐきが退縮し、歯が長く見える

末期になると、歯周ポケットは6mm~8mm以上に達し、歯槽骨の破壊が著しく進行します。この段階では、歯が上下にグラグラ揺れ、痛みで物が噛めなくなることもあります。

要注意!こんなときが危険信号

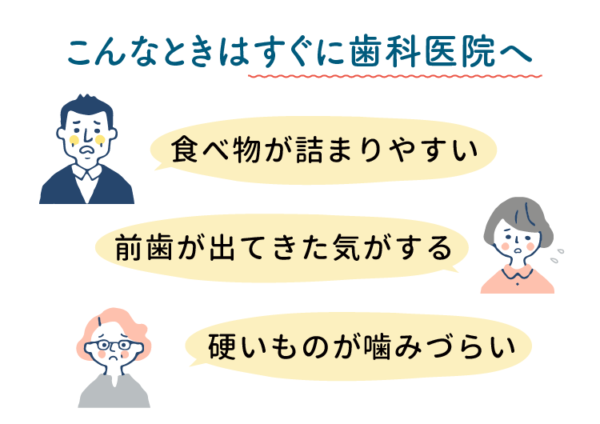

朝起きた時の口のネバつきは、歯周病の重要な警告サインです。また、以下のような症状が一つでも見られる場合は、すぐに歯科医院での検査をおすすめします。

- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなる

- 前歯が出てきたような感覚がある

- 硬いものが噛みづらい

注意していただきたいのは、歯周病は痛みをほとんど感じないまま進行することです。そのため、定期的な歯科検診を受けることが重要です。早期発見・早期治療により、健康な状態に戻る可能性が高くなります。

歯槽膿漏が引き起こす健康への影響

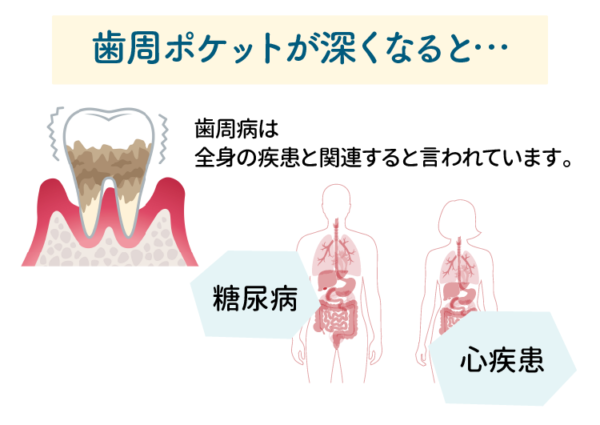

歯槽膿漏の影響は口腔内にとどまらず、全身の健康にまで及ぶことが最新の研究で明らかになっています。歯周病菌や炎症性物質が血流を通じて体内を巡ることで、様々な健康問題を引き起こす可能性があるのです。

口腔内への影響

歯槽膿漏による口腔内の影響は深刻です。まず、歯を支える骨(歯槽骨)が徐々に溶け、歯がぐらつき始めます。さらに、歯周ポケットに細菌が蓄積することで、持続的な炎症と化膿が起こります。

実際、歯の本数が少なくなるほど、歯科治療費だけでなく全身にかかる医療費も増加することが判明しています。これは、口腔内の健康が全身の機能と密接に関連しているためです。

全身への影響

歯周病菌は歯肉の血管から体内に入り込み、以下のような深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

- 糖尿病との関連:

歯周病菌やその毒素がインスリンの働きを阻害し、血糖値のコントロールを困難にします。また、糖尿病患者は歯周病が悪化しやすい傾向にあります。 - 心臓血管系への影響:

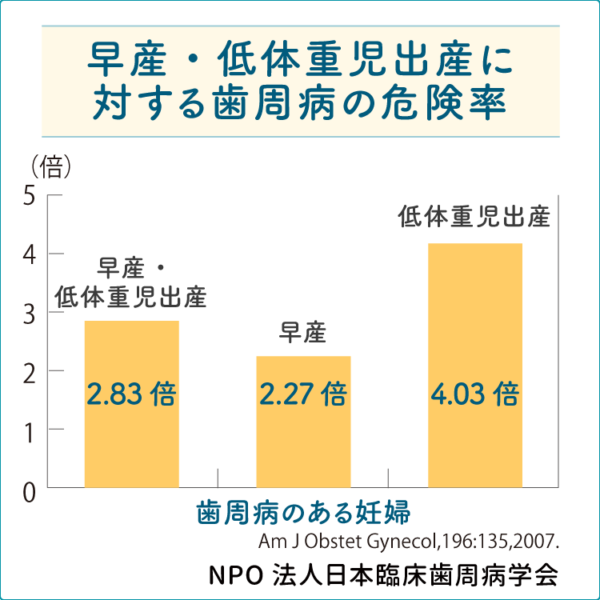

歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。特に、心臓の内膜や弁膜に障害のある方は、感染性心内膜炎を引き起こす可能性があります。 - 妊娠への影響:

妊婦の場合、歯周病菌により産生される炎症性物質が子宮に作用し、早産や低体重児出産のリスクが約7倍に上昇します。

- 呼吸器系への影響:

特に高齢者において、歯周病菌が誤って肺に入り込むことで誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。実際、肺炎は日本の死因第3位となっています。

そのため、歯槽膿漏の予防と早期治療は、口腔内の健康だけでなく、全身の健康維持にも重要な役割を果たします。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、定期的な歯科検診と適切な口腔ケアが必要です。

効果的な予防方法と日常のケア

歯槽膿漏の予防には、日々の適切なオーラルケアが不可欠です。特に、プラークコントロールと呼ばれる歯垢の除去が最も重要な予防策となります。

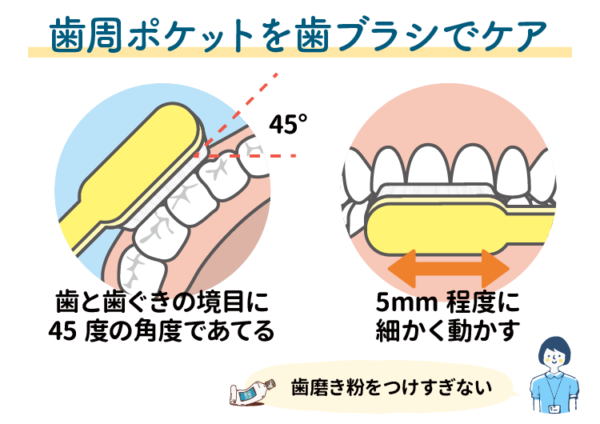

正しい歯磨きの方法

効果的な歯磨きには、適切な技術と道具の選択が重要です。まず、歯ブラシは毛先が細く、やわらかめ~ふつう程度の硬さのものを選びましょう。また、歯ブラシは1ヶ月に1度の交換が推奨されています。

正しい歯磨きの手順は以下の通りです。

- 歯ブラシは鉛筆を持つように(ペングリップ)持ち、歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当てる

- 力加減は、ブラシの毛先が広がらない程度の軽い力を意識する

- 1~2本の歯ごとに、5~10mmの幅で小刻みに動かす

さらに、歯ブラシだけでは60~70%の磨き残しがあるため、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助用具を併用することが重要です。特に就寝前は、唾液の分泌が減少して細菌が繁殖しやすいため、丁寧なケアが必要です。

生活習慣の改善ポイント

歯周病は生活習慣病の一種であり、その予防には日常生活の改善が重要な役割を果たします。まず、食生活では、よく噛んで食べることで唾液の分泌を促し、自然な口腔内の洗浄効果を高めることができます。

免疫力の向上も重要な要素です。実際、免疫力の7割は腸内で作られるため、バランスの取れた食事が欠かせません。特に、ビタミンB、C、A、E、ミネラル、タンパク質などの栄養素を積極的に摂取しましょう。

また、生活習慣を見直すと歯周病の改善にも効果的です。

- 十分な睡眠をとり、質の良い休息を確保する

- ストレスを適切に管理し、過度な蓄積を避ける

- 禁煙を心がける(喫煙は歯周病のリスクを高める)

- 定期的な歯科検診を受ける

特に注目すべきは、糖質の過剰摂取を控えることです。血糖値の上昇は糖尿病のリスクを高め、結果として歯周病の悪化につながる可能性があります。

歯周病の治療方法

歯周病の治療は、症状の進行度合いによって異なるアプローチが必要となります。まずは精密な検査を行い、その結果に基づいて適切な治療計画が必要です。

症状別の治療

歯周病の基本治療では、まず歯垢や歯石の除去を行います。

・軽度の場合は、歯石除去とブラッシング指導で改善が期待できます。

・一方、中度から重度の場合は、歯周ポケットの奥まで入り込んだ歯石を除去する必要があります。

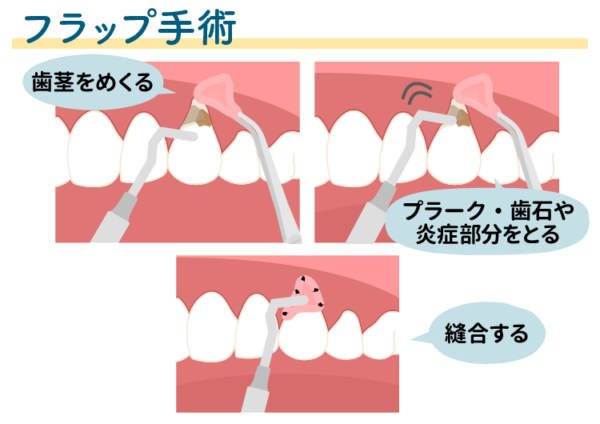

さらに、症状が進行し歯槽膿漏の場合は以下の治療が必要となることがあります。

- フラップ手術:

歯ぐきを切開して歯根の奥まで清掃

- 歯周組織再生療法:失われた骨や歯周組織の再生を促進

治療計画について

治療計画は以下の手順で進められます。

歯周ポケットの深さ、歯の動揺度、レントゲン検査による骨の状態確認

歯石除去とブラッシング指導を中心とした治療

基本治療の効果を確認し、必要に応じて外科治療を検討

3~6ヶ月ごとの定期検診で状態を維持

治療費用の目安

治療費用は保険診療と自由診療で大きく異なります。

保険診療の場合、治療回数や使用できる材料に制限がありますが、費用は比較的抑えられます。

症状別の治療費用の目安

- 軽度:保険診療で5,000円~1万円

- 中度:保険診療で1万円~5万円

- 重度:保険診療で3万円~10万円

なお、早期発見・早期治療により、治療費用を抑えることが可能です。また、定期的なメンテナンスを受けることで、再発を防ぎ、長期的な医療費の削減にもつながります。

歯周病の症状の比較

| 比較項目 | 歯肉炎 | 歯周病 | 歯槽膿漏 |

|---|---|---|---|

| 重症度 | 軽度 | 中度 | 重度 |

| 炎症の範囲 | 歯ぐきのみ | 歯槽骨・歯根膜まで | 歯槽骨の著しい破壊 |

| 歯周ポケットの深さ | 3mm以内 | 4mm~7mm | 6mm~8mm以上 |

| 主な症状 | • 歯ぐきが赤く腫れる • 歯磨き時の出血 • 歯ぐきのむずがゆさ |

• 歯ぐきからの出血 • 口臭の悪化 • 軽度の歯のぐらつき |

• 著しい歯のぐらつき • 膿の排出 • 歯ぐきの退縮 • 痛みで物が噛めない |

| 治療の見通し | ほとんどが完治可能 | 基本治療で改善の可能性あり | 外科的処置が必要な場合が多い |

| 治療費用目安(保険診療) | 5,000円~1万円 | 1万円~5万円 | 3万円~10万円 |

まとめ 歯槽膿漏は重度の歯周病

まとめると、歯槽膿漏は歯周病の進行した状態であり、早期発見と適切な治療が極めて重要です。症状が進行すると、口腔内の健康だけでなく、糖尿病や心臓病など、全身の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

したがって、定期的な歯科検診と適切な口腔ケアが不可欠です。正しい歯磨き方法の実践、補助用具の使用、そして健康的な生活習慣の維持により、歯周病の予防と進行を未然に抑えることができます。

歯槽膿漏は「静かな病気」として知られていますが、適切な予防と早期治療により、防ぐことができ、健康な歯を長く保つことが可能です。症状に気づいたら、すぐに歯科医院での検査を受けることをおすすめします。歯周病の進行度に応じた適切な治療により、多くの場合、症状の改善が期待できます。

最後に、口腔内の健康は全身の健康と密接に関連しています。日々の丁寧なケアと定期的な歯科検診で、健康な歯と笑顔を守りましょう。

よくある質問

A:歯槽膿漏は歯周病の進行した状態を指す言葉です。歯周病は歯肉炎から始まり、症状が進行すると歯周炎となり、さらに悪化すると歯槽膿漏の状態になります。つまり、歯槽膿漏は歯周病の一種であり、別の病気ではありません。

A:歯槽膿漏の主な症状には、歯ぐきからの出血や膿の排出、口臭の悪化、歯のぐらつき、歯ぐきの退縮などがあります。また、痛みで物が噛めなくなることもあります。これらの症状は徐々に進行するため、早期発見が重要です。

A:歯槽膿漏は口腔内だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。具体的には、糖尿病の悪化、心臓血管系の問題、妊娠への悪影響、呼吸器系の疾患などのリスクが高まる可能性があります。

A:歯槽膿漏の予防には、正しい歯磨き方法の実践、デンタルフロスや歯間ブラシの使用、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理、禁煙などが効果的です。また、定期的な歯科検診を受けることも重要です。

A:歯槽膿漏の治療費用は症状の程度によって異なります。

保険診療の場合、

・軽度で5,000円~1万円、

・中度で1万円~5万円、

・重度で3万円~10万円程度です。

自由診療の場合はさらに高額になる可能性があります。早期発見・早期治療により、治療費用を抑えることができます。